Anton Wilhelm Amo. Der erste Philosoph der Ortlosigkeit

Die Geburt der Äquipollenz aus existenzieller Not

Die Berliner Mohrenstraße heißt jetzt Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Acht Jahre nach meinem ersten LinkedIn Artikel über den Philosophen ist es endlich soweit. Wer war dieser Mann, dessen Name nun ein Straßenschild ziert? Und was lehrt uns seine Art, zwischen Welten zu navigieren?

Straßenschilder in Berlin-Mitte: Die ehemalige Mohrenstraße wurde in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt. Das Bezirksamt Mitte teilte die Umsetzung trotz juristischer Einsprüche mit. Ein symbolischer Akt der Erinnerung an den ersten schwarzen Philosophen im deutschsprachigen Raum. Quelle: Bezirksamt Mitte Berlin/X.com

Das Kind als Statussymbol

Anton Wilhelm Amo wurde um 1703 an der westafrikanischen Goldküste geboren und als Kind nach Europa verschifft. Nicht als Sklave für die Plantagen, sondern als lebendes Prestigeobjekt für den Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel.

Ein schwarzes Kind am Hof zu halten, getauft und gebildet, gehörte zur barocken Selbstinszenierung aufgeklärter Fürsten. Man zeigte damit Weltläufigkeit und christliche Großmut. Der kleine Anton Wilhelm wurde auf den Namen der Herzöge getauft - Anton nach Herzog Anton Ulrich, Wilhelm nach dessen Sohn. Er war ihr Besitz, markiert durch ihre Namen.

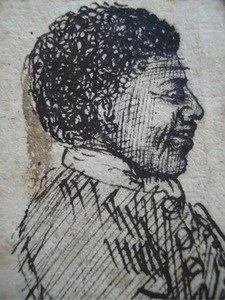

Anton Wilhelm Amo (ca. 1703-1759), zeitgenössische Skizze. Wikimedia Commons, Public Domain.

Aber Amo nutzte die minimalen Spielräume seiner Situation. Er sog Bildung auf wie ein Schwamm. Als er 1727 an die Universität Halle kam, sprach er fließender Latein als die meisten deutschen Studenten. 1729 verteidigte er seine erste Dissertation "De iure Maurorum in Europa" - über die Rechte der "Mohren" in Europa.

Man stelle sich die Szene vor. Ein junger Schwarzer argumentiert in perfektem akademischen Latein über seine eigenen Rechte als Mensch. Die Professoren applaudieren der brillanten Argumentation, ohne zu merken, dass hier jemand um seine Existenzberechtigung kämpft.

Die Philosophie der Äquipollenz

1734 wurde Amo Dozent in Wittenberg. In seiner Hauptschrift entwickelte er das Konzept der „Äquipollenz“ – die Kunst, gegensätzliche Positionen als gleichwertig nebeneinanderstehen zu lassen, ohne sie auflösen zu müssen.

Ein konkretes Beispiel aus seinem Werk. Bei der Frage, ob die menschliche Seele materiell oder immateriell sei – eine Grundsatzdebatte seiner Zeit – argumentierte Amo, dass beide Positionen gleichzeitig vertretbar seien, je nach Perspektive. Für die Mediziner war die Seele materiell messbar, für die Theologen göttlich-immateriell. Amo zeigte, dass beide recht haben, aus ihrer jeweiligen Perspektive. Nicht als fauler Kompromiss, sondern als erkenntnistheoretische Methode. Manche Wahrheiten erschließen sich nur, wenn man verschiedene Standpunkte gleichzeitig einnehmen kann.

Das war keine abstrakte Spielerei. Es war die philosophische Verarbeitung seiner Existenz. Er war gleichzeitig Afrikaner und Europäer, Objekt und Subjekt, Prestigebesitz und freier Gelehrter. Diese scheinbaren Widersprüche konnte er nicht auflösen. Er musste sie aushalten und produktiv machen.

Das brutale Ende

Als Herzog Anton Ulrich starb, verlor Amo seinen Schutz. Der akademische Alltag wurde zur Hölle. Studenten verhöhnten ihn mit rassistischen Spottgedichten. Ein Kommilitone schrieb, Amo verbreite „Gestank“ im Hörsaal. Die Universität, die ihn erst gefeiert hatte, machte ihm das Leben unmöglich.

1747 gab er auf. Er verließ Deutschland und kehrte an die Goldküste zurück. Aber auch dort war er fremd geworden: zu europäisiert für Afrika, zu afrikanisch für Europa. Er starb 1759 in Ghana, in der Nähe der Sklavenfestung Elmina.

Die bittere Ironie. Der Mann, der in Europa für die Rechte der „Mohren“ argumentiert hatte, endete dort, wo Millionen Afrikaner in die Sklaverei verschifft wurden. Seine individuelle Brillanz hatte ihm nicht geholfen. Das System, dem er kurzzeitig zu entkommen schien, behielt das letzte Wort.

Was bleibt

Amos Äquipollenz war ihrer Zeit voraus. Heute, in einer Welt multipler Zugehörigkeiten, wird seine erzwungene Fähigkeit zur gefragten Kompetenz. Die Kunst, scheinbare Gegensätze nicht aufzulösen, sondern produktiv zu halten, brauchen wir dringender denn je.

Aber seine Geschichte mahnt auch. Individuelle Navigationskünste ersetzen nicht strukturelle Veränderung. Amo konnte zwischen den Welten denken, aber nicht in ihnen leben. Die Gesellschaft war noch nicht bereit für das, was er verkörperte.

Die Straßenumbenennung in Berlin ist ein Symbol. Wichtiger wäre zu verstehen, wie wir Strukturen schaffen, in denen Menschen nicht trotz, sondern wegen ihrer multiplen Zugehörigkeiten gedeihen können. In denen die Äquipollenz nicht erzwungene Überlebensstrategie ist, sondern bewusst kultivierte Kompetenz.

Diese Fragen nehme ich mit nach Rwanda, wo ich bald einen Workshop gebe. Die dortigen IT-Führungskräfte navigieren täglich zwischen globalen und lokalen Welten. Vielleicht können wir gemeinsam erkunden, was Amo nur erahnen konnte – wie aus erzwungener Navigation bewusste Kompetenz wird.